Die Burg auf dem Lilienstein

Einleitung:

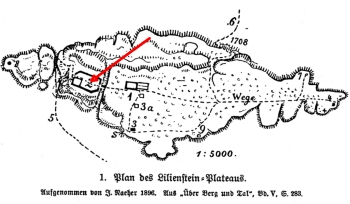

(Abb.1) Reste der ehemalige Burganlage

auf dem Lilienstein

Im ausgehenden Mittelalter kam es im Rahmen der Ostexpansion (11. und 12. Jh.) auch im Gebiet der Sächsischen Schweiz zu einer dauerhaften Besiedlung. Aus den westlichen Teilen des heutigen Deutschlands wurden durch sogenannte Lokatoren Neusiedler angeworben, um in den östlichen Gebieten ein neues Leben zu beginnen. Nach der Rodung der Wälder und der Urbarmachung des Landes gründeten die Ankömmlinge die ersten Dörfer und Siedlungen.

Die Sächsische Schweiz lag im Grenzgebiet der böhmischen Könige und der Markgrafen von Meißen.

Zur Sicherung ihres Herrschaftsgebietes wurden Burgen und Wehranlagen errichtet. Bekannte Beispiele sind der Königstein und die Burg Hohnstein, die damals beide zum böhmischen Einflussbereich gehörten.

So war es nur eine Frage der Zeit, dass auch der dem Königstein gegenüberliegende Lilienstein in diese Verteidigungslinie einbezogen wurde und eine Wehranlage erhielt.

Geschichte der Burg:

1379 wird der Lilienstein erstmals urkundlich als “Ylgenstein“ erwähnt und 1396 als befestigt bezeichnet. Ein Jahr später wird die Burg ausdrücklich als „veste Lilgenstein“ bezeichnet und hatte eine böhmische Besatzung.

Unter dem böhmischen König Wenzel IV. (1361-1419) wurde der Lilienstein mehrmals verpfändet und wieder eingelöst.

(Abb.2) Standort der Burg (nach Meiche [1])

Im Verlaufe der Dohnaischen Fehde (1385-1402) gelangte mit der Burg Königstein auch der Lilienstein in den Besitz der Meißner Markgrafen.

Alte Dresdner Stadtrechnungen belegen, dass sich 1406 markgräfliche Söldner auf der Burg aufhielten. Durch den Vertrag von Eger vom 25. April 1459 kamen Burg und Lilienstein endgültig an Sachsen.

Gegenstand des Egerer Vertrages war unter anderem der Grenzverlauf zwischen Sachsen und Böhmen. Durch Gebietstausch und Begradigungen einigte man sich auf einen Grenzverlauf, der in etwa der heutigen Grenze zwischen Tschechien und Sachsen entspricht und zu den am längsten bestehenden Grenzverläufen in Europa zählt.

Damit verlor der Lilienstein seine Berechtigung als Grenzbefestigung und die Burg wurde vermutlich im 15. Jahrhundert von der militärischen Besatzung aufgegeben.

Die Zeit verwischte viele Spuren und die Burg geriet fast in Vergessenheit. Nur wenige Autoren wie Heckel, Sieber, der Königsteiner Pfarrer und Chronist J. G. Süssen und Götzinger erinnerten in ihren Schriften an sie.

Die Wiederentdeckung:

Die Reste der ehemaligen Burganlage (Abb. 3) befinden sich im östlichen Teil des Liliensteinplateaus zwischen der Gaststätte und dem Südabstieg (Abb.1). Im Gegensatz zu vielen anderen Burganlagen in der Sächsischen Schweiz wurde die Burg auf dem Lilienstein aus Stein erbaut und ist deshalb heute noch in Teilen erhalten.

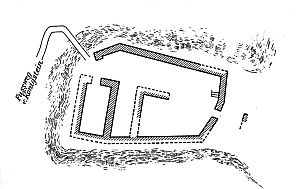

(Abb.3) Grundriss der Burganlage (nach Meiche [1])

Die meisten Burgen in der Sächsischen Schweiz wurden aus Holz errichtet und sind längst verfallen. Ihr einstiges Aussehen lässt sich heute nur noch erahnen oder anhand der erhaltenen Sandsteinfalze, die zur Aufnahme der Hölzer dienten, rekonstruieren.

Im Frühjahr 1894 begann der Liliensteinwirt Karl Friedrich Bergmann mit Genehmigung des Hohnsteiner Oberförsters Krutzsch auf eigene Kosten mit der Freilegung der Burganlage.

In der Vereinszeitschrift des Gebirgsvereins wird darüber berichtet:

„…Es haben sich dabei schön erhaltene starke Mauern und von Thor- oder Fensterbögen herrührende behauene Steine vorgefunden. So das Herr Bergmann zu der Überzeugung gekommen ist, das nicht, wie gewöhnlich angenommen wurde, ein sogenanntes Fortalitium, sondern eine richtige Steinburg auf dem Lilienstein gestanden habe…“ [4].

Gottwald von der Sektion Königstein schrieb in „Berg und Tal“ 12.1894:

"Unser Bergwirt Herr Bergmann hat die Ausgrabungen bzw. Freilegung der Mauerreste wieder stark in Angriff genommen. Wie ich mich nebst mehreren Mitglieder der Sektion Königstein selbst am vorigem Sonntage (2. Dezember) überzeugt habe, sind auch mehrere Eisenteile, Lanzen und Pfeilspitzen, Knochenreste und viele Thonscherben zu Tage gefördert…" [5].

Es folgten Berichte über den Fund eines gut erhaltenen eisernen Helmes, von Messern, Bolzen, Nägeln und Resten von Gefäßen aus dem 14. und 15. Jahrhundert.

Zwei Zisternen in der Nähe sollen der Wasserversorgung gedient haben.

Die Ausmaße der Burg waren mit 38 m Länge und 26 m Breite eher bescheiden. 26 m. Zwischenwände unterteilten die Fläche in mehrere Räume. Die Umfassungsmauern erreichten eine Stärke von 1,6 m (Abb.2).

In einem Raum fand man die Einritzungen eines Mühlespiels. Leider ist dieses heute kaum noch auffindbar und wird wohl in absehbarer Zeit verschwunden sein. Ein gleiches Mühlespiel, jedoch wesentlich besser erhalten, findet sich auf dem Hockstein bei Hohnstein. In Richtung der heutigen Gaststätte befand sich der heute verschüttete Burggraben mit der (Zug-)Brücke.

Im oberen Bereich des Nord- und Südaufstieges befinden sich im Sandstein zahlreiche Falze und Ausmeißelungen, die vermutlich zur Aufnahme von Hölzern für Tore und Absperrungen dienten.

Auch beim Begehen des Plateaus stößt man hin und wieder auf alte Ein- und Ausmeißelungen, die möglicherweise mit ehemaligen Steinschleudern oder Aufzügen in Verbindung stehen könnten. Solche Spuren können aber auch aus späterer Zeit stammen.

In den Jahren 1937-38 fanden erneut Ausgrabungen auf dem Lilienstein statt. Sie wurden von Alfred Neugebauer durchgeführt, der u.a. auch an den Grabungen auf der Bastei (Felsenburg Neurathen) und dem Pfaffenstein beteiligt war.

Seitenanfang

Seitenanfang

Literaturquellen:

- [1] Alfred Meiche - "Die Burgen und vorgeschichtlichen Wohnstätten der Sächsischen Schweiz" 1907

- [2]- Exkursion 1996 zum Lilienstein, Ltg. A. Neugebauer

- [3] Vogel - Werte unserer Heimat

- [5] Zeitschrift "Über Berg und Tal" 4.1894 (17 Jahrg. Nr.4 Seite 33)

- [4] Zeitschrift "Über Berg und Tal" 12.1894 (17 Jahrg. Nr.12 Seite 107)

Letzte Änderung am 25.12.2024 |