Bedeutung der Hügelbauende Waldameisen

Einleitung:

Waldameisen tragen durch ihre Aktivitäten zur Erhaltung der Biodiversität und des ökologischen Gleichgewichts im Wald bei. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Waldes und spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung seiner Gesundheit und Funktionalität. Viele Zusammenhänge werden auf den ersten Blick übersehen, sind aber bei genauerem Hinsehen umso erstaunlicher.

- Verbreitung von Pflanzensamen

- Bodenbelüftung

- Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit

- Nahrung für andere Tiere

- Schädlingskontrolle

- Waldhygienische Bedeutung durch Verzehr von Ass

- Nestbewohner (Rosenkäfer,Ameisensackkäfer...)

- Bedeutung für den Menschen (Wissenschaft, Medizin ...)

Verbreitung von Pflanzensamen:

Pflanzen haben im Laufe der Evolution eine Vielzahl von Strategien entwickelt, um ihre Art zu verbreiten. Manche nutzen mehrere Wege gleichzeitig, um das Überleben ihrer Art zu sichern.

Ein möglicher Weg ist die vegetative Vermehrung bzw. ungeschlechtliche Vermehrung. Dabei breiten sich die Pflanzen über Wurzelausläufer und Brutknollen aus. Eine Verbreitung über größere Distanzen ist in den meisten Fällen nicht möglich. Diese Pflanzen sind zudem Klone ihrer eigenen Mutterpflanze, was bedeutet, dass sie genetisch identisch sind.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit der Verbreitung, nämlich die vegetative Vermehrung über Samen und Früchte. Damit können auch größere Entfernungen überwunden werden. Die Pflanzen haben dafür verschiedene Strategien entwickelt. Einige nutzen den Wind, andere den Transport durch Wasser oder verschiedene Schleudermechanismen. Auch Tiere können eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen spielen. Der allgemeine wissenschaftliche Name hierfür ist "Zoochorie".

Ein Beispiel für die Samenverbreitung durch Tiere ist das Eichhörnchen, das im Herbst Früchte für den Winter versteckt, von denen es nicht alle wiederfindet. Diese keimen im Frühjahr und entwickeln sich zu neuen Pflanzen. Auch Vögel, die Früchte fressen und die Samen unverdaut wieder ausscheiden, spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.

.jpg)

Waldameise mit Samen der Ackerwitwenblume (Knautia arvensis)

Weniger bekannt, aber sehr spannend und interessant ist die Verbreitung von Samen durch Insekten. Ameisen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Die Fachbezeichnung für diese Art der Pflanzenverbreitung ist "Myrmecochorie". Der Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern für "Ameise" und "sich ausbreiten" zusammen. Diese Art der Samenverbreitung ist mehrmals unabhängig voneinander entstanden.

Es stellt sich die Frage, auf welche Weise und aus welchem Grund Ameisen an der Samenverbreitung beteiligt sind. Welche Eigenschaften machen Samen für Ameisen so interessant? Denn nur, wenn der Samen unbeschädigt bleibt und nicht gefressen wird, kann er später keimen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen Pflanzen einen besonderen Trick ein. Ameisen haben kein Interesse am eigentlichen Samen der Pflanze, sondern ausschließlich an einem nahrhaften Anhängsel, dem sogenannten "Elaiosom". Das "Elaiosom" ist mit dem Samen verwachsen und reich an Zuckern, Fetten, Eiweißen und Vitaminen. Ein entsprechender Lockstoff steigert die Attraktivität für Ameisen. Die eigentliche Samenschale ist bei diesen Pflanzenarten dabei besonders widerstandsfähig.

In der Regel wird der gesamte Samen von den Ameisen in das Nest transportiert (manchmal wird aber auch schon unterwegs das Anhängsel abgenagt). Im Bau angekommen, wird nur das Elaiosom verzehrt, der eigentliche Samen bleibt aber unberührt. Der Samen ist für die Ameisen von untergeordneter Bedeutung. Er wird später als Abfall aus dem Nest transportiert und in der näheren Umgebung des Nestes abgelegt. Hier kann er in einer nährstoffreichen Umgebung keimen. Außerdem schützt die Anwesenheit der Ameisen die jungen Pflanzen vor Fraßschädlingen. Es gibt jedoch auch Berichte, denen zufolge der Samen bis zu 100 Meter weit vom Nest weg transportiert wird.

Erstmals ausführlich beschrieben wurde die Samenausbreitung durch Ameisen im Jahre 1906 durch den Schweden Johan Rutger Sernander. Er unterscheidet je nach Lage des Elaiosoms und der Ausbildung von Samen und Frucht 15 Typen. Die Elaiosomen können sich dabei am Samen, an der Frucht oder am Blütenteil befinden.

Es sind weltweit über 3000 Pflanzenarten bekannt, bei denen Ameisen einen Beitrag zur Verbreitung von Pflanzensamen leisten. Die meisten dieser Pflanzen wachsen in Australien (ca. 1500) und in Südafrika (ca. 1300). In Mitteleuropa sind Ameisen an der Verbreitung von ca. 150 Pflanzenarten beteiligt.

An der Samenverbreitung sind vor allem Arten der Gattungen Lasius wie L. niger, L. fuliginosus, Formica-Arten, wie F. rufa, F. pratensis sowie F. exsecta, und Tetramorium aktiv beteiligt. Weil die Größe der Samen kann sehr stark variieren kann, muss man immer auch das Verhältnis der Größe des zu transportierenden Samens zur Größe der Ameisenart berücksichtigen.

Waldameisen mit einem Samen des Beinwells (Symphytum officinale)

Die meisten sogenannten "Ameisenpflanzen" sind in Eichenwäldern zu finden, wo sie mit 80 verschiedenen Arten vorkommen. Es folgen Buchenwälder mit 45, Birkenwälder mit 16, Fichtenwälder mit 9 und Kiefernwälder mit 4 Arten [2].

Eine Betrachtung der Arten der Pflanzen zeigt, dass ein signifikanter Anteil Frühblüher umfasst. Es konnte festgestellt werden, dass myrmekochore Pflanzen im Vergleich zu nicht myrmekochoren Pflanzen mehrere Wochen früher zur Samenreife gelangen. Für die Pflanzen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Frucht- und Samenreife mit dem Aktivitätszeitraum der Ameisen übereinstimmt. Die Samen sind relativ zeitig im Jahr reif und stehen den Ameisen als Futter zur Verfügung. Für die Ameisen stellt diese frühe Nahrungsquelle eine wesentliche Ressource dar, da Insekten und Honigtau zu diesem Zeitpunkt noch nicht in ausreichender Menge verfügbar sind.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es sich häufig um krautige Pflanzen die bodennah im Wald oder an Waldrändern wachsen. Im Vergleich zu anderen Standorten sind diese meist relativ windstill was eine Samenausbreitung durch Wind einschränkt.

Für andere Waldbewohner wie Nagetiere, Vögel und Schnecke sind Pflanzensamen eine interessante Nahrungsquelle. Deshalb hat auch der Zeitpunkt des Tageszeitlichen Ausfalls der Samen und Früchte eine große Bedeutung. Untersuchungen an einigen Pflanzenarten haben ergeben, dass der Samenausfall in den frühen Morgenstunden erfolgt was mit der beginnenden Aktivität der Ameisen zusammenfällt. Viele kleine Nagetiere sind Nachtaktiv und gehen leer aus.

Unter den Pflanzen findet man einige Arten die jeder von uns kennt, z.B. Schneeglöckchen (Galanthus nivalis), Märzenbecher, Schöllkraut (Chelidonium majus), Waldveilchen (Viola reichenbachiana), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Wald-Wachtelweizen (Melampyrum sylvaticum) und Buschwindröschen (Anemone nemorosa).

Viele kennen das gelbblühende Schöllkraut und man fragt sich wie die Pflanze zum Beispiel an Felsen oder Mauern gelangt. Die Erklärung ist ganz einfach. Einige Ameisenarten haben Nester in Mauerritzen und Spalten. Der Samen mit dem nahrhaften Anhang wird von ihnen an diese Stellen transportiert. Der für sie überflüssige Samen bleibt als Abfall liegen oder wird aus dem Nest geworfen.

Welche Folgen das Fehlen von Samenverbreitenden Ameisenarten haben kann, zeigt ein Beispiel aus einem Gebiet in Südafrika. Hier ist das natürliche Gleichgewicht durch eingeschleppte invasive argentinische Feuerameisen aus dem Gleichgewicht geraten ist. https://www.spektrum.de/news/weltenbummler/581270.

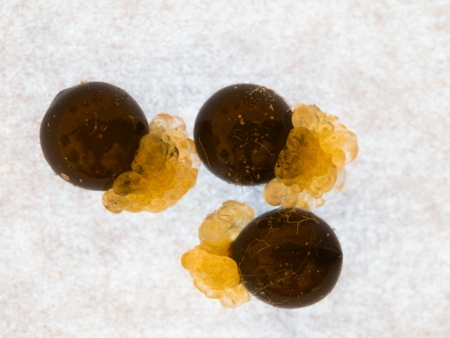

Es folgen einige Beispiele für myrmekophile Pflanzen mit Aufnahmen der Samen und ihres Eliasoms. Interessant die Vielgestaltigkeit der Samen mit ihrem "Anhängsel".

Abschließend eine Liste, die einen Überblick über die in Mitteleuropa durch Ameisen verbreiteten Pflanzenarten gibt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust bekommen und macht sich im Frühjahr mit der Lupe selbst auf die Suche nach den "Anhängseln" an unseren Ameisenpflanzen!

Seitenanfang

Seitenanfang

Hohler Lerchensporn - (Corydalis cava)

Samen des hohlen Lerchensporns mit Elaiosom

Schöllkraut (Chelidonium majus)

Samen des hohlen Lerchensporn mit Elaiosom

Gemeiner Beinwell - (Polygala vulgaris)

Samen des Gemeinen Beinwells mit Elaiosom

Gewöhnliche Kreuzblume - (Symphytum officinale)

Samen der Gewöhnliche Kreuzblumemit Elaiosom

Schneeglöckchen - (Galanthus nivalis)

Samen des Schneeglöckchens mit Elaiosom

Acker-Witwenblume - (Knautia arvensis)

Samen der Acker-Witwenblume mit Elaiosom

Wald-Veilchen - (Viola reichenbachiana)

Samen des Wald-Veilchens mit Elaiosom

Gewöhnliche Goldnessel - (Lamium galeobdolon)

Samen der Gewöhnliche Goldnessel mit Elaiosom

Seitenanfang

Seitenanfang

Liste Myrmekochorer Pflanzenarten in Mitteleuropa:

Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Stinkende Nieswurz | Helleborus foetidus L. |

| Christrose | Helleborus niger L. |

| Leberblümchen | Hepatica nobilis L. |

| Gelbes Windröschen | Anemone ranunculoides L. |

| Buschwindröschen | Anemone nemorosa L. |

| Scharbockskraut | Ranunculus ficaria L. |

| Gold-Hahnenfuss | Ranunculus auricomus L. |

Erdrauchgewächse(Fumarioideae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Hohlknolliger Lerchensporn | Corydalis cava |

| Festknolliger Lerchensporn | Corydalis solida |

Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Haselwurz | Asatum europaeum L. |

Rosengewächse (Rosaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Felsen-Fingerkraut | Potentilla rupestris L. |

Schmetterlingsblütler (Faboideae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Stechginster | Ulex europaeus L. |

| Besenginster | Cytisus scoparius L. |

| Zaun-Wicke | Vicia sepium L. |

Kreuzblümengewächse (Polygalaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Buchsblättrige Kreuzblume | Polygala chamaebuxus L. |

| Voralpen-Kreuzblume | Polygala alpestris Rehb. |

| Südalpen-Kreuzblume | Polygala pedemontana |

| Bittere Kreuzblume | Polygala amara |

| Gewöhnliche Kreuzblume | Polygala vulgaris |

Buchsbaumgewächse (Buxaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Buchs | Buxus sempervirens L. |

Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Steife Wolfsmilch | Euphorbia stricta L. |

| Mandelblättrige Wolfsmilch | Euphorbia amygdaloides L. |

| Zypressen-Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias |

| Ausdauerndes Bingelkraut | Mercurialis perennis |

Veilchengewächse (Violaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Wohlriechendes Veilchen | Viola odorata |

| Weisses Veilchen | Viola alba |

| Wald-Veilchen | Viola reichenbachiana |

| Fiederblättriges Veilchen | Viola pinata L. |

Primelgewächse (Primulaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Schaftlose Primel | Primula vulgaris Huds. |

| Gewöhnliches Alpenveilchen | Cyclamen purpurascens Miller |

Nelkengewächse (Caryophyllaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Dreinervige Nabelmiere | Moehringia trinervia (L.) |

| Gewöhnliches Alpenveilchen | Cyclamen purpurascens Miller |

Boretschgewächse (Boraginaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Hain-Vergissmeinnicht | Myosotis nemorosa Besser |

| Wald-Vergissmeinnicht | Myosotis sylvatica Ehrh. |

| Dunkelgrünes Lungenkraut | Pulmonaria obscura |

| Weiches Lungenkraut | Pulmonaria mollis |

| Gefleckte Lungenkraut | Pulmonaria officinalis |

| Knoten-Beinwell | PSymphytum tuberosum |

| Echter Beinwell | Symphytum officinale |

Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Gamanderartiger Ehrenpreis | Veronica teucrium L. |

| Gebräuchlicher Ehrenpreis | Veronica officinaiis L. |

| Berg-Ehrenpreis | Veronica montana L. |

| Efeublättriger Ehrenpreis | Verionica hederifolia L. |

| Gamander-Ehrenpreis | Veronica chamaedrys L. |

| Wald-Wachtelweizen | Melampyrum sylvaticum |

| Schuppenwurz | Lathraea squamaria |

Lippenblütler (Lamiaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Kriechender Günsel | Ajuga reptens L. |

| Berg-Günsel | Ajuga pyramidalis L. |

| Gefleckte Taubnessel | Lamium maculatum L. |

| Weisse Taubnessel | Lamimun album L. |

| Goldnessel | Lamiastrum montanum |

| Gundermann | Glechoma hederacea |

Glockenblumengewächse (Campanulaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Schwarzwurzelblättrige Rapunzel | Phyteuma scorzonerifolium Vill. |

| Schwarze Rapunzel | Phyteuma nigrum |

| Ährige Rapunzel | Phyteuma spicatum L. |

Korbblütler (Asteraceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Berg-Distel | Carduus defloratus L. |

| Gewöhnliche Kratzdisstel | Cirsium vulgare (Savi) |

| Ungarische Kratzdistel | Cirsium pannonicum . |

| Nickende Distel | Carduus nutans |

| Berg-Flockenblume | Cyanus montanus (L.) |

Liliengewächse (Liliaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Gewöhnlicher Gelbstern | Gagea lutea |

| Schlangen-Lauch | Allium scorodoprasum |

| Zweiblättriger Blaustern | Scilla biflora L. . |

Narzissengewächse (Amaryllidaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Schneeglöckchen | Galanthus nivalis |

| Märzenglöckchen | Leucojum vernum |

Binsengewächse (Juncaceae)

Die Samen aller Lazula-Arten (Hainsimsen) werden durch Ameisen verbreitet. Einige Beispiele:

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Schneeweisse Hainsimse | Luzula nivea |

| Behaarte Hainsimse | Luzula pilosa |

| Wald-Hainsimse | Luzula sylvatica |

Ried- oder Sauergräser (Cyperaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Gefingerte Segge | Carex digitata L. |

| Erd-Segge | Carex humilis |

| Berg-Segge | Carex montana L. |

| Pillentragende Segge | Carex pilulifera |

| Vogelfuß-Segge | Carex ornithopoda |

Ried- oder Sauergräser (Cyperaceae)

| deutscher Name | wissenschaftlicher Name |

|---|---|

| Nickendes Perlgras | Melica nutans L. |

| Einblutiges Perlgras | Melica uniflora |

| Dreizahn | Danthonia decumbens |

Literaturquellen:

- Serander R. (1906) Entwurf einer Monographie der Europäischen Myrnekochoren

- Dagmar Nierhaus- Wunderwald - Die Bedeutung der Waldameisen für die Verbreitung von Samen und Früchten im Wald

- [2] Otto H.J. (1994) Waldökologie, Verlag E. Ulmer,Stuttgart 244-245

- Samenverbreitung durch Insekten, Entomologisches Nachrichtenblatt, https://www.zobodat.at/pdf/EN_10_1_1963_0001-0005.pdf

Weiterführende links :

- [1] Tragedienste gegen Nahrung:

Ameisen als Frucht- und Samenverbreiter Veronika MAYER

- Die Bedeutung der Ameisen für die Verbreitung der Pflanzensamen.

FRIEDRICH MORTON.

Seitenanfang

Seitenanfang

Erhöhung der Artenvielfalt(Artendiversität)

Bläulinge sind eine Familie der Schmetterlinge und sind meist an ihren meist blauen Flügeln zu erkennen die auch für ihren Namen "Bläulinge" Pate standen. Weltweit sind etwa 6000 Arten von Bläulingen nachgewiesen wurden. In Deutschland sind es nur etwas über 40 Arten.

Ein Großteil der auf der Welt vorkommenden Bläulingsarten (eine Schmetterlingsfamilie) leben in einer Beziehung mit Ameisen, also von oder mit Ameisen. Diese enge Wechselbeziehung hat dazu geführt, das viele Bläulingsarten ohne Ameisen nicht überlebensfühig sind.

Begünstigung der Wildernährung- Äsungspflanzen, Samenertrag, Ameisenpuppen

Rosenkäferlarven stellen für Wildschweine im Winter eine interessante Nahrungsquelle dar. Sie durchstöbern die Ameisennester und suchen die recht großen Larven des Rosenkäfers. Dieses durchwühlen führt in der Regel zum Tod des Ameisennestes.

Nahrung für andere Tiere

Die Ameisen sind nicht nur selbst unermüdlich auf der Jagd nach anderen Insekten, sie sind auch eine beliebte Nahrung für viele andere Tiere.

Schwarzspecht und Eichelhäher auf einem Ameisennest

Die Spechte sind direkt von den Nestern der Waldameisen abhängig. Vor allem in den Wintermonaten, wenn andere Nahrungsquellen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, stellen sie die wichtigste Nahrungsquelle dar.

Wenn ein Specht in einem Ameisenhügel nach Nahrung sucht, kann man dies vor allem im Winter gut an den Löchern in den Hügel zu erkennen. Diese sind etwa 10-15 cm breit und können bis zu 20 cm tief sein. Um an die oben überwinternden Ameisen zu gelangen, benutzt der Specht seine mehrere Zentimeter lange klebrige Zunge.

Im Gegensatz zu den Wildschweinschäden bleiben die Spechtschäden meist überschaubar und werden im Frühjahr mit beginnender Aktivität relativ schnell beseitigt.

Auf der Suche nach Ameisen sind neben Spechten auch immer wieder andere Vogelarten in der Nähe oder auf den Nestern zu beobachten.

Es gibt Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ameisennester und der Vogeldichte in einem bestimmten Gebiet belegen. Demnach ist die Anzahl der Vögel in einem Gebiet mit vielen Ameisennestern um 10% höher als in einem Gebiet ohne Ameisennester.

Ameisennest mit Spechtschäden

Die Raufußhuhnarten Auerhuhn, Birkhuhn und Haselhuhn ernähren sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung. Die Küken sind jedoch in den ersten Lebenswochen auf eiweißhaltige Nahrung angewiesen.

So entspricht der Lebensraum des Auerhuhns mit seinen lichten Flächen und Nadelbäumen sowie der üppigen Bodenvegetation auch dem Siedlungsgebiet einiger Waldameisenarten. Ameisen spielen hier neben anderen Insekten als Eiweißlieferanten eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Neben Vögeln nutzen auch andere Tiere die Ameisen zumindest als zusätzliche Nahrungsquelle. Unter den Reptilien- und Amphibienarten sind hier beispielsweise Eidechsen und Frösche zu nennen.

Auch andere Insekten machen Jagt auf Ameisen wie Raubfliegen und bestimmte Wespenarten. Auch Spinnen sind Ameisen nicht abgeneigt.

Unter den Säugetieren wären Igel, Dachse und Wildschweine zu erwähnen. Wobei letzteres es eher auf die Ameisenpuppen und andere Nestbewohner wie Rosenkäferlarven abgesehen hat.

Vertilgung von Schädlingen

Ein naturbelassener Wald kennt keine Schädlinge er wird sich in aller Regel selbst regulieren. Ein wichtiger Regulator sind die Ameisen.

Nicht umsonst werden die Hügelbauenden Waldameisen als Waldpolizisten bezeichnet decken sie doch einen Teil ihres Nahrungsbedarfs mit Insekten.

Ein großes Volk der Kahlrückigen Waldameisen vertilgt an einem Tag bis zu 100 000 Insekten und in einem Jahr ca. 10 Millionen Insekten. In der Umgebung der Nester ist die Insektendichte wesentlich geringer als außerhalb des Aktionsradius des Nestes.

In Zeiten großen Schädlingsbefalls können sie durch ihren rieseigen Bedarf an Insekten die Schäden an den Bäumen in ihrer Nestumgebung verhindern oder zumindest gering halten.

Beseitigung von Aas und toten Tieren

Unter Aas oder Kadaver versteht man den toten Tierkörper, der bereits erkennbare Anzeichen der Verwesung zeigt.

Häufig findet man in der Literatur den Vermerk das Waldameisen durch die Beseitigung von toten Tieren einen bedeutenden Beitrag zur Waldhgiene leisten. Aber ist das wirklich so?

Die Bedeutung der Ameisen bei der beseitigung Toter Tiere ist überschaubar. Am ehesten noch

Waldameisen nutzen in der Regel nur keinen Aas

Eine interessanten Beitrag zur Bedeutung toter Tiere in der Ökologie des Wald

Wenn sich Ameisen an

Ameisen sind eher an kleineren Tieren als zusätzliche Nahrungsquelle interessiert größere Säugetiere werden meist von anderen Insekten,Säugetieren und Vögeln

- Kadaverökologie: Mehr Toleranz für verwesende Leichen

Förderung der Lachniden (Honigtracht)

Auch der Mensch kann ein direkter Nutznieser der Ameisen sein.

Der begehrte Waldhonig steht in einen engen Zusammenhang zu Ameisen. Wie schon im Abschnitt Ernährung besprochen, hat der Honig seine Ursprung bei den von den Ameisen gepflegten und behüteten Blattläusen. Der von den Blattläusen produzierte Honigtau kann nur zum Teil von den Ameisen genutzt werden. Die Überschüsse werden von den Bienen gesammelt und in Honig umgewandelt.

In Gebieten mit viel Ameisennestern kann sich dadurch der Honigertrag um ein mehrfaches erhöhen.

Blattläuse sind auch Nahrung für andere Insekten. Auch der Honigtau wird von anderen Insekten verwendet. Eier er Blattläuse sind wichtige Nahrung für Meisen im Winter.

Seitenanfang

Seitenanfang

Interessante links :

Zu Bläulingen:

- Der Bläuling und die Ameise (Schwarzgefleckten Bläuling)

- Der Bläuling und die Ameise (Wiesenknopf-Ameisenbläuling)

- Der Bläuling und die Ameise (Lungenenzian-Ameisen-Bläuling)

Literaturquellen:

-[1] Elena Gorb, Stanislaw Gorb - Seed Dispersal by Ants in a Deciduous Forest Ecosystem: Mechanisms, Strategies, Adaptations - ISBN 1-4020-1379-5

Letzte Änderung am 24.07.2024 |