Basteibrücke

Einleitung:

Unterhalb der Basteiaussicht verläuft der Basteiweg, der die Bastei mit dem Kurort Rathen verbindet. Wer diesem Weg folgt, überquert unweigerlich ein beeindruckendes Bauwerk, die Basteibrücke. Erst mit dem Bau der Brücke wurde eine schnelle, dauerhafte und sichere Verbindung zwischen den beiden touristisch bedeutsamen Orten geschaffen.

Basteibrücke im Winter

Die Basteibrücke gilt heute als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz. Unzählige Fotos sind auf und von der Brücke entstanden. Veröffentlichungen in Büchern, Bildbänden oder im Internet haben die Basteibrücke nicht nur in Deutschland, sondern auch international bekannt gemacht.

Auch als Filmkulisse wurde sie genutzt. So nutzte der Fernsehsender RTL 2008 die Sächsische Schweiz und die Basteibrücke als Drehort für die Actionserie "Lasko - Die Faust Gottes".

Kaum jemand weiß, dass die Sandsteinbrücke nicht das erste Bauwerk an dieser Stelle ist und die Überbrückung der Mardertelle weit in die Vergangenheit zurückreicht.

Die erste Brücke:

Eine erste hölzerne Brücke über die Mardertelle bestand bereits im Mittelalter. zur Zeit der Felsenburg Neurathen, um eine Verbindung zwischen der Burg und dem Basteiplateau herzustellen.

Nach der gewaltsamen Zerstörung und Aufgabe der Burg Neurathen im Jahre 1469 verfiel diese allmählich. In den folgenden Jahrhunderten gab es, abgesehen von gelegentlichen provisorischen Brücken, sicherlich keine dauerhafte Möglichkeit, die ehemalige Burganlage vom Basteiplateau aus zu erreichen.

Die hölzerne Brücke:

Der sich ab 1800 langsam entwickelnde Fremdenverkehr machte auch vor der Bastei nicht halt.

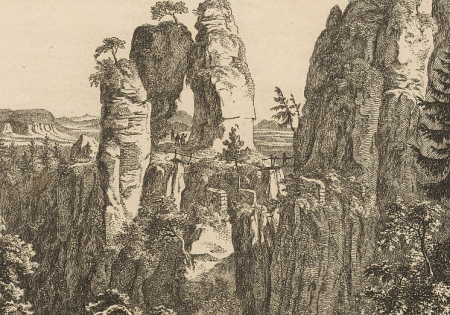

Felsentor_Neurathen um 1826 (Adrian Ludwig Richter)

In den ersten Reiseführern von Carl Heinrich Nicolai (Wegweiser durch die Sächsische Schweiz) und Wilhelm Leberecht Götzinger (Schandau und seine Umgebungen oder Beschreibung der sogenannten Sächsischen Schweiz) werden die Wege zur Bastei nur sehr ungenau beschrieben.

Es gab jedoch mehrere Möglichkeiten, den berühmten Aussichtsfelsen zu erreichen. Die ersten Besteigungen der Bastei bis ca. 1805 erfolgten noch über den steilen Aufstieg von der Elbseite her. Durch die unwegsamen und steil ansteigenden Hufklums (heute Einbahnergründel genannt) ging es vorbei an der Vehmhöhle zum Wartturm und weiter zur Bastei. Oberhalb des Wartturms sind noch Reste des alten Aufstiegs erhalten.

In den folgenden Jahren wurde der ebenfalls steil ansteigende Weg durch die Vogeltelle immer beliebter. Im Jahr 1814 legte der Förster Friedrich Traugott Auerswald hier einen neuen Weg an, der die Besucher über 487 Stufen zur Bastei führte. Der Austieg begann im Wehlgrund.

Stetig steigende Besucherzahlen machten eine Erweiterung des touristischen Angebotes notwendig. Auch die Wege von Lohmen und Stadt Wehlen zur Bastei wurden zunehmend ausgebaut. In diesem Zusammenhang entstand um 1826 auch die heutige Basteistraße, die den Zugang von Lohmen aus wesentlich erleichterte. Ein einfacher Fuß- und Reitweg existierte sicher schon vorher. Auch der Weg von Stadt Wehlen über den Wehlgrund- Höllengrund- Steinerner Tisch- Bastei wurde immer beliebter.

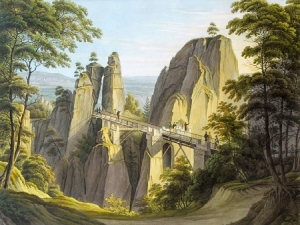

Hölzerne Basteibrücke

Die vorhandenen Wege zwischen Rathen und der Bastei waren schwer begehbar und dem ständig wachsenden Touristenstrom nicht gewachsen. Als Lösung bot sich der alte Weg von Rathen zur Felsenburg an. Um von dort zur Bastei zu gelangen, musste jedoch die ca. 60 m tiefe Mardertelle überbrückt werden.

Im Jahre 1826 wurden auf Veranlassung des damaligen Hofbaumeisters Gottlob Friedrich Thormeyer mehrere bauliche Veränderungen und Erweiterungen auf der Bastei vorgenommen.

Teil dieser umfangreichen Baumaßnahmen war unter anderem der Bau einer Holzbrücke vom Neurathener Felsentor über die Mardertelle zum Basteimassiv. Zur Auswahl standen eine Eisen- und eine Holzbrücke. Die Entscheidung fiel zugunsten einer Holzbrücke, da die Herstellung der Eisenteile zu lange gedauert hätte.

Die Holzbrücke verursachte jedoch nicht unerhebliche Unterhaltungskosten, so dass am 10. Mai 1849 ein Antrag auf vollständige Erneuerung der Brücke gestellt wurde. Bereits 1845 musste der Mittelpfeiler erneuert werden. Dazu wurde Holz vom Landbaumeister Hänel angefordert und vom sächsischen Finanzministerium genehmigt.

Der Zugang zur Steinschleuder, der an den heute noch vorhandenen Stufen nördlich des Gipfels endete, wurde wegen zu großer Unfallgefahr wieder abgerissen, da viele Besucher versuchten, die Stufen zu erklimmen und sich dabei verletzten.

Die steinerne Basteibrücke:

Um dem zunehmenden Fremdenverkehr gerecht zu werden, musste eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Die ab 1837 aufkommende Dampfschifffahrt auf der Elbe und der 1851 aufgenommene Eisenbahnverkehr brachten der Bastei ungeahnte Besucherströme.

Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und ihnen eine neue Attraktion zu bieten, wurde 1851 die alte Holzbrücke durch die heutige 76 Meter lange Steinbrücke ersetzt. Diesmal stand der Bau einer Stein- oder Eisenbrücke zur Debatte. Für die Eisenbrücke wurden 4800 Taler veranschlagt, für die Steinbrücke 6750 Taler. Trotz der höheren Kosten entschied sich das Ministerium am 4. Juni 1849 für den Bau einer Sandsteinbrücke [1].

Basteibrücke um 1870 (Hermann Krone)

Architekt und Erbauer dieses imposanten Bauwerks war der Königlich Sächsische Landbaumeister Frommherz Lobegott Marx. Er wurde am 23. Mai 1810 in Plauen bei Dresden geboren und starb am 6. November 1863 in Dresden, wo er auf dem Alten Annenfriedhof beigesetzt wurde. Marx arbeitete mehrere Jahre unter Gottfried Semper, der sein Talent früh erkannte. 1842 wurde er zum Königlich Sächsischen Landbaumeister ernannt. Zwischen 1854 und 1857 errichtete er unter anderem zusammen mit Karl Moritz Haenel den Turm der Dreikönigskirche in Dresden.

Dem Baustab gehörten weiterhin Landbaukondukteur Reinhold Carl von Schierbrand, dem Landbauassistenten Johann Theophil Freudenberg und Amtsmaurermeister August Joseph Gröschel aus Königstein an. Ausgeführt wurden die Arbeiten von etwa 30 Bauleuten aus der Umgebung.

Am 2. Oktober 1849 begannen die Arbeiten und nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren wurde das imposante Bauwerk am Samstag, dem 11. Oktober 1851, feierlich eingeweiht.

Für die Brücke wurden etwa 1900 Tonnen Sandstein verbaut. Sie besteht aus sieben Bögen ist 76,5 Meter lang und 3 Meter breit.

Um 1910 ereignete sich während eines starken Gewitters ein folgenschwerer Blitzeinschlag [2]. Dabei wurde die Aussicht zum Wehlgrund hin stark beschädigt und teilweise zerstört. Noch heute kann man an der Westseite der Aussicht an der helleren und etwas anderen Bearbeitung der Sandsteine erkennen, dass hier Reparaturarbeiten durchgeführt wurden.

Im Schutz eines Brückenbogens sind die Namen derer eingemeißelt, die den Bau geplant, genehmigt und ausgeführt haben.

Bis 1938 befand sich auf der Südseite der Brücke ein Durchgang zur Steinschleuder und zu einem weiteren geplanten Aussichtspunkt direkt unter der Brücke. In diesem ungesicherten Bereich kam es immer wieder zu Unfällen, so dass die Forstverwaltung beschloss, den Durchgang mit einer Sandsteinplatte zu verschließen.

In den 60er oder 70er Jahren wurde die Oberfläche der Basteibrücke mit einer Bitumenschicht überzogen, um das Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen.

Gedenktafeln:

Im Bereich der Brücke findet man unzählige in den Sandstein geschlagene Namen, Zeichen und Schriftzüge die meist aus der Zeit der touristischen Erschließung stammen. Heute meist ohne größere Bedeutung, versuchten sich die damaligen Besucher einfach im Sandstein zu verewigen.

Es gibt aber auch mehrere Tafeln und Inschriften, die an bedeutende Persönlichkeiten erinnern, die mit der Brücke oder der Sächsischen Schweiz in Verbindung stehen.

Gedenktafel zur 100 jährigen Jubelfeier:

Gedenktafel (Bastei Jubelfeier 1897)

Diese Tafel erinnert an die erste Erwähnung der Bastei in der Reiseliteratur. 1797 bereiste der Hausangestellte Ysop Laffleur die Sächsische Schweiz und veröffentlichte ein Jahr später seine Reisebeschreibungen, in denen erstmals der Name "Bastei" auftaucht.

Organisator der Feierlichkeiten war der geschäftstüchtige Basteiwirt Richard Leukroth. Er ließ aus diesem Anlass eine "Festschrift zur 100jährigen Jubelfeier ihres Eintritts in die Geschichte am 29. Mai 1797" drucken. Sie trug den Titel "Die Bastei in der Sächsischen Schweiz 1797 - 1897". Das über 100 seitige Werk wurde Dr. Oskar Das über 100 Seiten umfassende Werk wurde von Dr. Oskar Lehmann verfasst. Lehmann war von 1885 bis 1903 Vorsitzender des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz.

Erinnerung an Carl Heinrich Nicolai und Wilhelm Leberecht Götzinger:

Gedenktafel Nicolai Götzinger

Die Gedenktafel für Carl Heinrich Nicolai und Wilhelm Leberecht Götzinger befindet sich am Jahrhundertturm unterhalb der Jubiläumstafel. Sie wurde zu Ehren der sogenannten Entdecker der Sächsischen Schweiz von Schweizerführern 1834 an der Steinschleuder angebracht.

Die Schweizerführer führten in der Anfangszeit der touristischen Erschließung Wanderer durch das damals noch wenig erschlossene Gebiet der Sächsischen Schweiz.

Hermann Krone:

Hermann Krone Basteibrücke

Die historische, im Jahre 1857 in den Sandstein geschlagene Erinnerung, befindet sich direkt neben der Brücke an der Steinschleuder und soll an Hermann Krone erinnern.

Mit seinen 1853 entstandenen Aufnahmen gilt er als Begründer der Landschaftsfotografie in der Sächsischen Schweiz.

Die steinerne Erinnerung ist seit 2001 durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Eine Informationstafel daneben gibt weitere Auskunft.

Hermann Krone selbst hat die Basteibrücke mehrfach aus verschiedenen Perspektiven mehrfach fotografiert.

Gedenktafel zum Bau der Steinernen Basteibrücke:

Gedenktafel Bau Basteibrücke

Überquert man die Brücke von der Bastei kommend, befindet sich links am Felsen des Neurathenener Felsentores eine Gedenktafel mit einer lateinischen Inschrift. Sie erinnert an den Bau der Brücke unter König Friedrich August II.

Seitenanfang

Seitenanfang

Interessante links :

Interessante links :

- Karl Heinrich Nikolai - Wegweiser durch die Sächsische Schweiz

Literaturquellen:

- [1] Oskar Lehmann, Richard Leukroth- Die Bastei in der Sächsischen Schweiz

- [2] D. Graf- mündliche Mitteilung

Letzte Änderung am 21.02.2025