Die Bastei in der Sächsischen Schweiz

Inhalt:

- Einleitung

- Bastei- Aussicht

- Entwicklung der Gastronomie auf der Bastei

- Der Aussichtsturm auf der Bastei

- Wege auf die Bastei:

Einleitung:

Der Name Bastei bezeichnet ursprünglich einen nach Südosten ausgerichteten Felsvorsprung über dem Elbtal. Mit einer Höhe von 305 Metern erhebt sich der Felsen fast 200 Meter über die Elbe und bietet einen grandiosen Ausblick über weite Teile der Sächsischen Schweiz.

Als "Bastey" wurde er erstmals 1592 erwähnt, als der Markscheider Mathias Oeder im Auftrag des Kurfürstentums Sachsen eine Landesvermessung im Gebiet der heutigen Sächsischen Schweiz durchführte.

Als Bastei bezeichnet man sowohl militärische Verteidigungsanlagen als auch, wie in diesem Fall, markante, aus der Landschaft herausragende Felsformationen.

Die Geschichte der Bastei und der umliegenden Felsen lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, genauer gesagt bis ins Jahr 1361, in dem eine Burg, die "Burg Neurathen", urkundlich erwähnt wird. Obwohl sich die eigentliche Burg unterhalb der Bastei befand, dienten die umliegenden Felsen und Aussichtspunkte als Wachposten und zur Verteidigung der Burg.

Nach der Zerstörung der Burg Neurathen war es lange Zeit ruhig auf der Bastei. Dies änderte sich erst Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Beginn der Romantik. Es war eine Zeit der Rückbesinnung auf die Schönheit der Natur, der Wildnis und der Suche nach dem Unbekannten.

Der stetig zunehmende Tourismus zog erste Händler an um die „Romantiker“ zu beköstigen. Später folgten Rindenhütten und weitere baulichen Anlagen.

Aus dieser Zeit stammt auch die erste Erwähnung der Bastei in der Literatur. Im Jahre 1797 wurde die Bastei in einem Reisebericht von Christian August Gottlob Eberhard (auch bekannt unter den Namen: Ysop Lafleur, Hilarius Reimbold, Ernst Scherzer) erwähnt. Christian August Gottlob Eberhard (1769- 1845) war ein an sich völlig unbedeutender „Dichter“, der unter dem Pseudonym Ysop Lafleur 1798 das Buch mit dem für die damalige Zeit typisch langatmigen Titel „Ysop Lafleurs sämtliche Werke oder meiner Herrschaft und meiner Wenigkeit romantische Reise in die sächsischen Sandsteingebirge an der Elbe“ (Halle 1798) veröffentlichte.

Der erste, der die Bastei als herausragende Sehenswürdigkeit wahrnahm und wohl auch zahlreiche Besucher auf den Aussichtspunkt führte, war der seit 1798 in Lohmen tätige Pfarrer Carl Heinrich Nicolai (1739-1825). Der naturverbundene und vielseitig interessierte Nicolai gab 1801 den ersten Wanderführer, den „Wegweiser durch die Sächsische Schweiz“ heraus.

Zur Beliebtheit der Bastei trug auch ihre Lage am historischen Malerweg bei. Viele Maler jener Zeit weilten auf der Bastei und machten diese mit ihren Bildern und Kupferstichen bekannt.

Auch der Beginn der Schiffart auf der Elbe im Jahre 1837 und die Eröffnung der Zugstrecke durch das Elbtal im Jahre 1851 förderten den Tourismus. Jetzt war es auch einfachen Menschen möglich recht schnell von Dresden in die Sächsische Schweiz zu gelangen um die Schönheiten der Natur zu genießen.

Heute steht die Bezeichnung "Auf der Bastei" auch für das Hotel, die Gaststätten und die Basteibrücke in unmittelbarer Nähe, die Felsenburg Neurathen und mehrere beliebte Aussichtspunkte.

Die gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Personennahverkehr oder eigenen PKW ist ihrer Beliebtheit sicher zugutekommen und lockt neben Wanderern unzählige Tagestouristen an. Wer die Bastei lieber zu Fuß erleben will wählt als Ausgangspunkte meist der Kurort Rathen oder Stadt Wehlen.

Stetig steigende Besucherzahlen führten im Laufe der Jahrzehnte immer wieder zu baulichen Veränderungen, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. Gegenwärtig geht man von ca. 2 bis 3 Millionen Besuchern pro Jahr aus.

Bastei-Aussicht:

Schon immer war die Aussicht die Hauptattraktion auf der Bastei. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick über die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz. Unterhalb der Aussicht liegt der Kurort Rathen und das geschwungene Band der Elbe.

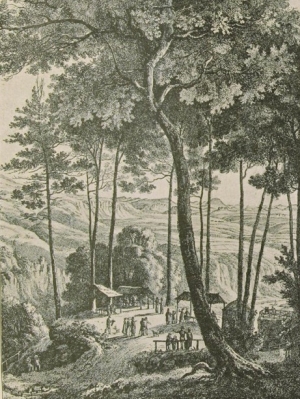

Basteiaussicht 1823 (Ludwig Richter)

Ursprünglich war der Aussichtspunkt nicht bis zur Spitze begehbar. Eine schmale Kluft trennte das Massiv vom vordersten Sandsteinpfeiler. Dieser wurde um 1814 auf Veranlassung des Försters Auerwald durch Verfüllen und Vermauern zugänglich gemacht.

Auf Veranlassung des Hofbaumeisters Gottlob Friedrich Thormeyer wurde der unansehnliche Felsspalt durch einen sicheren und stabilen Überbau ersetzt und das vorhandene Holzgeländer durch ein eisernes ersetzt.

Der Fels unter der Aussicht wurde jahrelang mit Sensoren auf mögliche Bewegungen überwacht und auf seine Stabilität überprüft. Bei Felssicherungsarbeiten im Jahr 2016 am vorderen Felsen kam man zu dem Ergebnis, dass dessen Standsicherheit möglicherweise nicht mehr gewährleistet ist. Dies hatte zur Folge, dass am 16. Mai 2016 der Zugang zu den vorderen 10 m der Aussicht aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste.

Nach der Sperrung wurden im Juni 2016 weitere Untersuchungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Fels zu porös ist und eine Sanierung keinen dauerhaften Erfolg verspricht.

Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungsphase entschied man sich für eine über dem vorderen Felsen schwebende Plattform. Dabei musste auch der hintere Fels, der die Plattform trägt, umfangreich saniert werden. Zunächst wurde der untere Teil des Felsens mit einer Art Korsett versehen, wobei versucht wurde, den natürlichendi Fels in Form und Farbe so gut wie möglich nachzubilden. Anschließend wurden Spalten und Risse mit Spezialmörtel verfüllt. Um die Sandsteinschichten miteinander zu verbinden, wurden von der Felsoberfläche aus bis zu 18 m lange Stahlpfähle eingebracht.

Anschließend wurde in rund einem Jahr die eigentliche Plattform errichtet. Dafür wurden fast 40 Kubikmeter Spezialbeton benötigt. Da der Aussichtspunkt nicht mit Fahrzeugen erreichbar ist, musste eigens eine 180 Meter lange Rohrleitung verlegt werden.

Zum Abschluss der Bauarbeiten wurde das Geländer wurde das von der Lucas GmbH aus Königsbrück und den Tischlern der Auerbach und Hahn GmbH aus Grumbach gefertigte Geländer installiert.

Für die neue 20m lange und 3,5m breite Aussichtsplattform wurde am 3. Februar 2023 eröffnet und insgesamt etwa 3 Millionen Euro investiert.

Entwicklung der Gastronomie auf der Bastei:

Trotz des beschwerlichen Aufstiegs, der fehlenden Basteibrücke und des Fehlens einer Gaststätte war die Bastei zu Beginn des 19. Jahrhunderts eines der beliebtesten Ausflugsziele, das vor allem von Malern und Dichtern besucht wurde. Ab dem 17.5.1812 gab es eine erste Verpflegungsstelle für Reisende, bestehend aus drei offenen Rindenhütten, die der Lohmener Fleischer Gottfried Pietzsch betrieb.

Bastei älteste Anlagen (Ludwig Richter)

Zwei Jahre später wurden unter einem Felsüberhang ein Backhaus und ein Keller eingerichtet.

Um die gastronomische Versorgung der Reisenden auf der Bastei entbrannte ein jahrelanger Streit zwischen dem Rathener Erblehnrichter Schedlich und dem Lohmener Fleischer Pietzsch. Schedlich fuhr 1815 schweres Geschütz auf und drohte, den ihm gehörenden Aussichtsfelsen mit einer Mauer abzusperren, und ..."nur diejenigen Reisenden die Aussicht genießen zu lassen, welche ihn darum persönlich angehen würden und welchen er die Erlaubnis dazu erteilen werde".

Am 1. August 1815 erhielt Schedlich die Pacht der Bastei und bewirtete nun die Gäste des Aussichtsfelsens.

Als Carl von Voß 1822 die Bastei besuchte, hatte der Rathener Erbgerichtswirt dem Lohmener Fleischer Pietzsch die Bewirtschaftungskonzession abgetrotzt: „Wenige Schritte vom Rand der Felsen sind mehrere Hütten von Baumrinde und Bretterbuden errichtet, Tische und Bänke gibt es an vielen Orten. Ein Gastwirt aus Rathen versieht die Reisenden mit vielerley guten Weinen, kalter, sogar warmer Küche und hat unter den Felsen sowohl Küche als Speisegewölbe eingerichtet.“

Das Jahr 1826 war für die weitere Entwicklung der Bastei von großer Bedeutung. Am 8. Juli 1826 wurde der Vertrag unterzeichnet, mit dem Schedlich Neurathen an den Forstfiskus verkaufte. Damit war der Weg frei für den Bau der hölzernen Basteibrücke und weiterer Gebäude auf der Bastei.

Ebenfalls 1826 entstand ein erstes festes Gaststättengebäude. Der Fiskus ließ es vom Dresdner Hofbaumeister Gottlob Friedrich Thormeyer errichten. Die alten Rindenhütten wurden zum Übernachtungsquartier für Führer und "geringe Gäste ".

erstes Gasthaus auf der Bastei (um 1827)

Vermutlich seit den 1850er Jahren war Edmund Kayser Pächter der Bastei, der hier unter anderem eine Postagentur betrieb. 1882 musste Kayser beim Amtsgericht Königstein Konkurs anmelden. Den Zuschlag bei der Neuverpachtung erhielt im Mai 1883 der engagierte und geschäftstüchtige Richard Leukroth, der von den Gläubigern bereits als Konkursverwalter eingesetzt worden war und unter dessen Leitung sich außerordentlich viel für die Bedürfnisse der Besucher tat. Unter Leukroth wurde die Bastei zu einem Ort des Massentourismus.

Leukroth war zuvor Hotelier in Chemnitz und Geschäftsführer des Forsthauses (Bad Schandau) [5].

Das Gasthaus wurde 1893/94 völlig umgebaut und erweitert und eine 6 km lange Hochdruckwasserleitung von der Hohburkersdorfer Höhe gebaut. Diese ersetzte den bisherigen Basteibrunnen an der Basteistraße. Um auch mehrtägige Gäste anzulocken, entstand „fern vom Lärm des Durchgangspublikums“ ein Logierhaus und für die „allerhöchsten Herrschaften“ ein „elegantes Königszimmer mit prächtiger Aussicht auf die Elbe“. Sogar eine Seilbahn von der Elbe durch die Hoffkluns hinauf auf die Bastei war geplant, scheiterte jedoch am Wiederstand der Gebirgsvereinsmitglieder. Die Leukroths wurden, wie Bruno Barthel schrieb, "„siehre geestemiert“, und der Chef achtete darauf, „doaß dr Bäckeerjungeoder dr Fleescher oder war sunst woas uff di Bastei bruchte, a kleenes Trinkgeld oder aus dr Küche woas zi assn kriegte“.

Ein Gastwirt wie Richard Leukroth ließ die 100. Wiederkehr der „Ersterwähnung und Erschließung der Bastei“ im Jahre 1897 natürlich nicht ungenutzt verstreichen.

Gasthaus auf der Bastei

Professor Oskar Lehmann, der Vorsitzende des "Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz" , wurde gebeten, eine repräsentative Festschrift mit dem Titel "Die Bastei in der sächsischen Schweiz: Festschrift zur hundertjährigen Jubelfeier ihres Eintritts in die Geschichte am 29. Mai 1897", zu verfassen. Der Pirnaer Anzeiger machte auf die Veranstaltung am 29. Mai auf der Bastei, dem, "dem besuchtesten und weltbekannten Berg in unserer an Romantik so reichen Sächsischen Schweiz", aufmerksam.

Herr Leukroth, „der sich wegen der vorzüglichen Bewirtung allerorts eines guten Rufes erfreut“, lasse sich angelegen sein, „diesen Festtag seines Etablissements zu einem besonders genussreich zu gestalten“. Hunderte „Verehrer und Freunde der alten Bastei“ kamen bei herrlichem Frühlingswetter zur Jubelfeier, die mit einem Festspiel der Rathener Lehrerin Crackau eröffnet wurde. Auf der mit Girlanden, Blumen und Fahnen geschmückten Terrasse gab Leukroth ein Festmahl, „a couvert 4 Mark“, für 300 Gäste „aus den verschiedenen Ständen und Berufen“, umrahmt von einer Tafelmusik eines Schützenregiments. Und bevor sich nach Sachenhymne und Böllerschüssen die Veranstaltung in allgemeine Fröhlichkeit auflöste, wurden langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet: der Hausmeister, Haberkorn für 25 Dienstjahre mit einer goldener Uhr, die Waschfrau Mehnert für 15 Jahre mit einer goldenen Brosche und der Kutscher Russig für 10 Jahre mir einer sibernen Medaillie.

Auch die Mitglieder der Sektion Rathen des Sächsischen Gebirgsvereins hatten einen Beitrag zum Jubiläum vorbereitet. Zur Erinnerung an das Jubiläum brachten sie an einem der Felsen an der Basteibrücke eine Inschrift in goldenen Lettern an.

Leukroth soll auch unter dem Steinkreuz in der Nähe Ausgrabungen vorgenommen haben [4]. Er muss zu dieser Zeit auch einen Verlag besessen haben, denn auf zahlreichen Postkarten steht "VERLAG R. LEUKROTH BASTEI".

Festschrift zur

hunderjährigen Jubelfeier

Leukroth starb am 27.11.1907 und wurde auf dem Trinitatisfriedhof in Dresden Johannstadt beigesetzt [6]. Seine beiden ältesten Söhne Hans Rudolf Leukroth und Richard Julius Leukroth führten die Bastei weiter [3]. Wie lange sie die Bastei betrieben, ist mir nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, dass sie sie bis 1923 weiterführten.

Am 16. Oktober 1923 wurde ein neuer Pachtvertrag geschlossen. Pächter waren ein Herr Wilhelm Hübel und seine Ehefrau Margarete Ilse Hübel geb. Blaske. Der Pachtvertrag wurde mehrfach verlängert. Meines Wissens mindestens bis zum 31. Dezember 1942.

Zu DDR-Zeiten wurde es eine HO-Gaststätte "HO-Berghotel u. Gaststätte Bastei" und gehörte zum "HO-Gaststättenbetrieb Sächsische Schweiz, Pirna". In dem Buch von Lydia Strohbach "Grundmüllerin im Tiefen Grund zu Hohnstein" wird eigentlich die Geschichte der Familie Liebetal erzählt. In dem Buch wird erwähnt, dass 1962 ein Herr Näther Direktor der Bastei war.

Zwischen 1976 und 1979 wurde ein neues Panoramarestaurant (700 Innen-, 450 Außenplätze) errichtet. Nach Plänen der Architekten Horst Witter und H. Antelmann als Prestigeobjekt zum 30. Jahrestag der DDR erbaut, wurde es im Oktober 1979 feierlich eröffnet.

Als vorerst letztes Gebäude wurde in den Jahren 1988-1992 das Berghotel Bastei errichtet.

1923 wurde der erste Parkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Basteiweihers angelegt. Um dem ständig steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wurde der Bau eines weiteren, größeren Parkplatzes notwendig. Dieser wurde nach 1990 modernisiert und wird heute von der Gemeinde Lohmen betrieben.

Nach der Wende wurde das gesamte Objekt von der Treuhand veräußert. Seit 1991 steht das "Berghotel Bastei" unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Dieter Schröter.

Am 1. April 2009 kam es überraschend zu einem Eigentümerwechsel. Neue Eigentümerin ist seitdem Frau Morgenstern.

Aussichtsturm auf der Bastei:

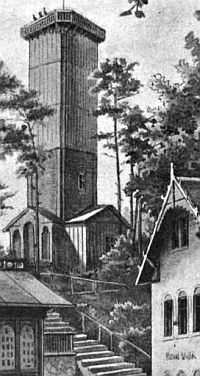

Aussichtsturm auf der Bastei

Im Jahre 1858 wurde auf der Bastei ein Aussichtsturm errichtet, über den nur wenig bekannt ist.

Der 16,5 m hohe hölzerne Aussichtsturm wurde unter dem damaligen Basteiwirt Kayser erbaut und auch von ihm finanziert. Er stand auf dem höchsten Punkt des Basteigeländes neben dem heutigen Imbiss "Försterrast".

Die Aussichtsplattform war über 78 Stufen zu erreichen und es soll sich dort ein Frauenhofersches Teleskop befunden haben. Ein ständig anwesender Mann erklärte dem interessierten Besucher die interessante Landschaft [2].

Der Grund und das Datum des Abrisses sind mir nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass er das gleiche Schicksal wie andere hölzerne Aussichtstürme erlitt und wegen Baufälligkeit abgerissen wurde.

Wege auf die Bastei:

Um 1800 nutzten die Wanderer meist andere Wege, um auf die Bastei zu gelangen. Diese sind heute nicht mehr begehbar, da sie in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz liegen.

Der Lohmener Pfarrer Carl Heinrich Nicolai war einer der ersten, der Reisende auf die Bastei führte. Die Wege, die heute zum berühmten Aussichtspunkt führen, waren damals noch nicht bekannt oder nicht ausgebaut. Wie genau Nicolai seine Gäste führte, ist nicht überliefert. In seinem 1801 erschienenen Wanderführer "Wegweiser durch die Sächsische Schweiz" schrieb er lediglich, dass er von Lohmen durch den Uttewalder Grund nach Rathen gewandert sei. Auch in der zweiten Auflage des Wegweisers von 1806 steht nichts über den Aufstieg zur Bastei. Es ist anzunehmen, dass der erste Aufstieg über den Huffkluns, an der Vehmhöhle vorbei zur Bastei führte.

Im Jahre 1812 erschien die zweite Auflage von Götzingers Buch “Schandau und seine Umgebung“, in dem er auch einen Weg durch den Wehlgrund und die Vogeltelle zur Bastei als „ein steiler Weg, in einem engen, von den höchsten Wänden eingeschlossenen Grunde“ beschreibt.

Vogeltelle- (Ludwig Richter)

Im Jahre 1814 wurde unter der Leitung des Försters Friedrich Traugott Auerswald ein Weg durch den Wehlgrund und die Vogeltelle zur Bastei angelegt, der den mühsamen und steilen Aufstieg etwas erleichterte.

Zu dieser Zeit wurde der Weg durch den Tscherregrund, Höllengrund am Steinernen Tisch vorbei zur Bastei von Nicolai und Götzinger beschrieben und erfreute sich immer größerer Beliebtheit.

Die ständig steigende Besucherzahl machte es notwendig, einen relativ bequemen und sicheren Aufstieg von Rathen aus zu schaffen. Der Weg durch den Wehlgrund und die Vogeltelle war dafür nicht geeignet. Da die Schlucht zu eng und der Anstieg zu steil war, wurde 1826 eine Holzbrücke vom Neurathener Felsentor über die Mardertelle zum Basteimassiv gebaut, die 1850/51 durch die heutige 76 m lange Steinbrücke ersetzt wurde.

Eine feste, gut ausgebaute Verbindung von der Straße Pirna-Hohnstein zur Bastei wurde um 1816 angelegt. Der Ausbau des vorhandenen kleinen, wenig ausgebauten Fußweges war aus mehreren Gründen notwendig. Die Gäste wollten zum Teil mit Kutschen und Gespannen ohne große Anstrengung die berühmte Basteiaussicht erreichen. Durch die steigenden Besucherzahlen stieg auch der Bedarf an Getränken und Speisen für die Bewirtung der Gäste. Außerdem standen Erweiterungen der gastronomischen Einrichtungen an, für die gut ausgebaute Transportwege unerlässlich waren.

Im Jahre 1933 wurde ein weiterer Ausbau der Basteistraße notwendig, die im Abschnitt von der Tankstelle bis zur Bastei verbreitert wurde. Der nur 5,5 bis 6,0 m breite Waldabschnitt der Staatsstraße Basteistraße wurde von km 5,1 bis km 6,72 auf 8 m verbreitert, nachdem er bereits 1928 und 1931 von km 6,72 bis zur Bastei verbreitert worden war. Dabei sollen auch einige Kurven begradigt worden sein.

Durch die zunehmende Belastung der Straße auch mit schweren Fahrzeugen verschlechterte sich der Zustand im Laufe der Zeit.

Im Jahre 2007 gab es einen Planungsauftrag und nach vier Jahren wurden Fördermittel bewilligt. Im Frühjahr 2011 war Baubeginn mit der Firma Wolff& Müller aus Dresden. Die 3,45km lange Straße wurde grundhaft aufgebaut und kostete insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Freigabe der neuen Straße erfolgte im Dezember 2011 bei der auch ein Radweg auf die Bastei angelegt wurde.

Seitenanfang

Seitenanfang

Interessante links :

- Berghotel Bastei (Sächsische Schweiz)

Literaturquellen:

-[1] Richard Vogel- Werte unserer Heimat (Gebiet Königstein)

-[2] Oskar Lehmann, Richard Leukroth- Die Bastei in der Sächsischen Schweiz

-[3] Historisch- Topographische Beschreibung der Amtshauptmannschaft Pirna - (Alfred Meiche)

-[5] Über Berg und Tal 5.1883 S.130

-[6] https://www.johannstadt.de/2021/05/grabpaten/

-Letzte Änderung am 14.02.2025 |